总 序

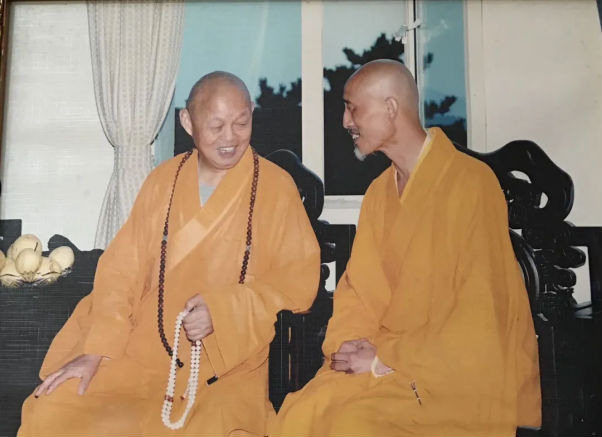

净慧(中国佛教协会副会长)

有不少学者常常这样讲:“佛教产生于印度,发展于中国,开花结果于日本。”每次听到这话,总不免要兴起许多感慨来。在宋以前,我国佛教非常发达,当时有八个主要的大宗派,其中禅宗是最具有中国特色、最能体现佛陀本怀的一大宗派。那时禅宗的法脉几乎遍及整个大江南北,并东传日本、韩国,南达越南等地。南宋以后,我国佛教开始慢慢走向衰落。到了近代,佛教近乎奄奄一息了。为什么会出现这种情形呢?原因是多方面的,我想其中一个最主要的原因,恐怕与中国后期的佛教脱离社会现实、专为死人服务、为死后服务的修行作派有关。

由此我想到了一个观点,就是:如何去现实地定位佛教与现实人生、与社会大众之间的关系,对佛教的存在和发展来说,是至关重要的;佛教的兴由是,佛教的衰亦由是。看看历史上佛教兴衰跌宕的轨迹,不难发现这一规律。

佛陀在世的时候,印度思想界极其纷乱复杂,各种思潮迭起,形形色色的外道见达六十多种。在这种情况下佛教能够兴起并迅速在社会上传播开来,成为一种为绝大多数人乐意接受的社会主导思潮,这同佛陀反对种姓制度、主张众生平等,关注世间伦理道德和终极价值关怀的建立,关注人生的痛苦与解脱以及心灵的净化、社会的祥和、世界的和平这一既出世又入世的做法有直接的关系。读一读《阿含经》,我们会感觉到佛陀的讲法非常亲切平和,生活气息很浓,对当时印度的社会道德生活、精神生活和良好社会秩序的建立起了极大的作用。

到了部派时代,由于上座部比丘比较保守,拘泥教条,从而导致了佛教渐渐地脱离了现实生活和社会人群,成了一种经院式的学说。于是从大众部中衍生出来的大乘佛教,在日益抬头的婆罗门教的刺激下,开始了一种意义重大的对上座部佛教的运动,重新把佛教从山林中为少数人所独享的状态拉回到现实人群,高扬佛教“利乐有情、庄严国土”的大乘菩萨精神,从而使佛教爆发出一种前所未有的勃勃生机。这一运动对后来的佛教乃至对整个东方文明的影响是非常巨大的。

再回过头来看看我们中国的佛教。在唐代,我国佛教的宗派很多,但是这当中也存在着一个弊端,那就是佛教学术化的倾向日益浓厚,忽视了在现实生活中对佛法的真修实证,从而使佛教变成了一种远离社会的知识。这样一来,佛教现实生活的基础和适应能力也就变得很脆弱了,因此当会昌法难一来,顷刻之间,禅宗以外的各大宗派的寺院和经典遭到毁灭性的破坏,昔日的繁华也就不再存在了。禅宗以其扎根现实生活、于当下关怀生命的觉悟和解脱以及自食其力、注重真修实证的宗风使佛教具有了强大的生存能力。

历史告诉我们,佛教的兴盛和繁荣离不开现实生活,离不开社会人群,佛教存在的价值不仅要通过个体的解脱这一出世的方式表现出来,同时还要通过帮助社会确立和完善健康的道德体系、积极的人生价值关怀、依正不二的环保意识,通过净化人心、祥和社会、维护世界和平等等入世的方式表现出来,而且这两者在时空上是不能够分开的。换句话来说,个体的究竟解脱只有在利益人群和社会的行为中才能够真正地得到实现。任何脱离社会的做法,只会把佛教更快地推向灭亡。

中国佛教经过近百年来的沧桑磨难,早已是积重难返了,加上“文化大 Ge Ming ”期间又遭受了一场空前的浩劫,可以说是元气大伤。幸好我们终于迎来了改革开放、政通人和的大好局面,有党的宗教信仰自由政策作保证,佛教终于有了复兴的机会。在这种情况下,如何使佛教能够尽快地走出低迷的状态,恢复其本有的勃勃生机,从而更好地为社会主义物质文明和精神文明建设服务,便成了摆在我们每一位佛教工作者面前的一项非常重要而又紧迫的任务。十多年前,我提出了“生活禅”这一修行理念,主张“觉悟人生,奉献人生”,主张“在尽职中求满足,在义务中求心安,在奉献中求幸福,在无我中求进取,在生活中透禅机,在保任中证解脱”,等等,目的也就在这里。

当然,“生活禅”的提出,并不是我个人的创造。早在民国初期,太虚法师有感于中国佛教脱离社会现实这一弊病,就提出了“人间佛教”的口号。解放后,中国佛教协会前会长赵朴初先生进一步把建设“人间佛教”当成了中国佛协的一长期奋斗目标。虽然离成熟的人间佛教还有一段比较长的距离,但是我们毕竟迈出了第一步。

为了推动佛教在新时期更好地为现实服务,也为了争取更多的人对“生活禅”的认同与参与,十多年来,在中国佛协和河北省委、省政府的亲切关怀和大力支持下,我们河北省佛教协会围绕“生活禅”这一主题,陆续展开了一系列活动,如创办《禅》刊,举办“生活禅夏令营”等等。虽然我们取得了一些成绩,在教内外引起了比较好的反响,但是这仅仅是一个起步,还有很多的事情需要我们继续去做。

这次整理、编辑、出版这套“生活 · 禅机系列丛书”,算是我们对过去工作做一个阶段性的总结,也是继续迈向未来的一个新的起点。生活禅的实践是一新的课题,我们在探索的过程中,自然会有很多不成熟的地方,希望广大热心的朋友们同发慈悲喜舍心,多多提出宝贵意见,以便我们今后进一步推动佛教事业积极与社会主义社会相适应。

于赵州柏林禅寺问禅寮